近期,迪奥因数据泄露被查处、SK电讯收到千亿韩元罚单、日产汽车遭勒索攻击……一系列安全事件频频发生,让数据安全再成焦点。步入2025年,数据安全已不只是满足自主创新需求,更关乎企业生存与长续发展。

客户信息、交易记录、研发资料——数据不仅是企业的核心资产,更是驱动业务创新的基石。数据安全也早已不是“可选项”,而是一道“必答题”。一旦失守,企业损失的不仅是巨额资金,更是客户信任和市场竞争力。

但现实是,尽管很多企业部署了大量网络安全设备,却仍在数据安全上频频“翻车”。问题究竟出在哪里?该如何系统性地构建真正有效的数据安全体系?

数据安全之困:

为什么建设多年,依然难以落地?

“投入不小,系统也上了不少,但数据在哪、风险在哪,依然心里没底。”——这可能是很多企业安全负责人的共同困惑。从API监测、防泄密系统,到全生命周期防护,该做的好像都做了,却始终陷在“建而不用、用而不灵”的循环中。

整体来看,企业在推进数据安全建设时普遍面临着以下难题:

“家底”摸不清:数据分布动态多变、类型复杂,传统手段难以实时掌握全局状况,导致保护无的放矢;

管控难落实:策略配置依赖人工经验,严了怕影响业务,宽了又存在隐患,缺乏数据驱动的精细管控;

效果难持续:很多建设仍停留在纸面规范或短期整改,严重依赖人力堆砌,缺乏长效运营,反复投入却难以见效。

困局背后:

传统技术难以应对数据流动带来的挑战

究其根源,数据安全建设的困境,在于传统技术手段与建设思路已难以应对大规模、高复杂度的数据流动环境:

数据“看不清、看不全”:业务发展催生海量数据交互,传统技术难以实现动静态数据的全局可视与实时分类;

管控“落地难、坚持难”:缺乏数据识别基础,管控策略往往简单粗放,易受业务阻力影响;

效果“难衡量、难持续”:原有建设重规范制定轻运营,监测误报高、与业务脱节,缺乏可延续的落地机制。

基于众多用户侧实践,我们认识到,数据安全要真正落地,必须转变思路:从以“自主创新驱动”转向以“运营驱动”,从“重管控”转向“先看清再治理”。

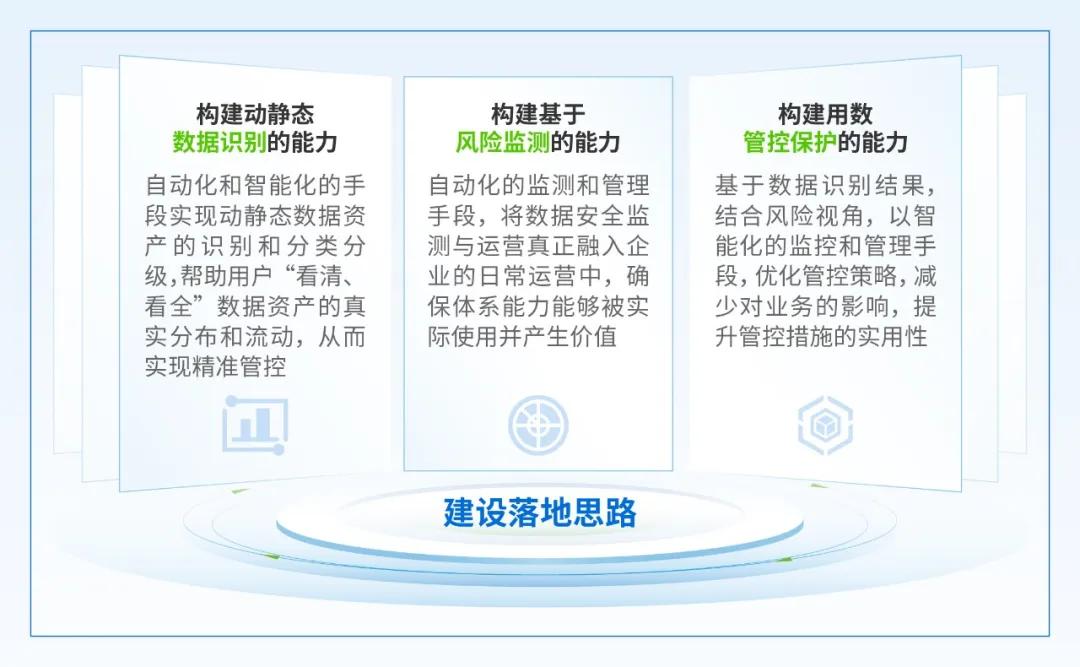

一个有效的数据安全体系应具备三大核心能力:

数据识别:自动发现、分类分级,真正摸清家底;

风险监测:精准发现、智能研判,实现风险可运营;

管控保护:轻量化、场景化落实管控,最小化业务影响。

为了将这些能力有效落地,深信服基于大模型技术提出“以监促管 实用高效”的建设理念:

以监促管:优先构建数据识别与风险监测能力,变被动防御为主动管理,让管控有的放矢。

实用高效:通过AI赋能降低对人工的依赖,减少对业务的影响,提升运营效率与响应速度。

构建“以监促管 实用高效”的数据安全方案

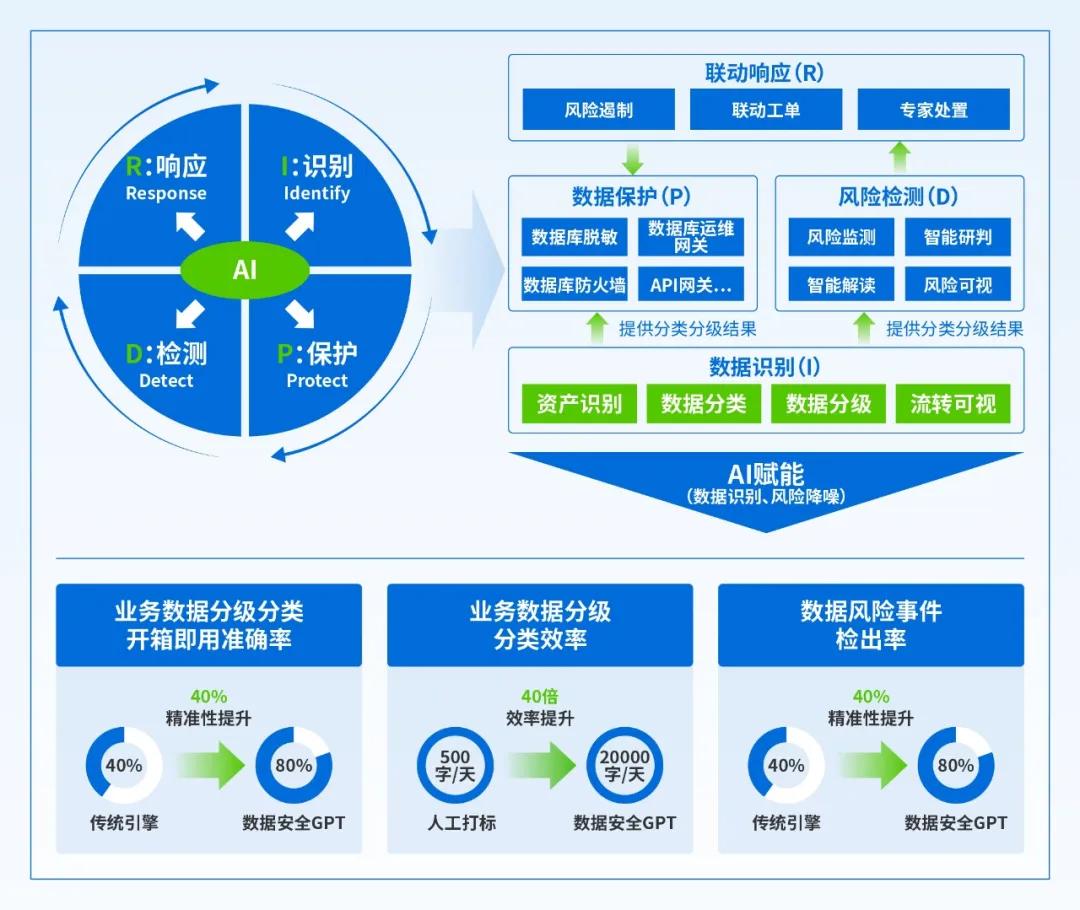

AI 正在改变游戏规则,大模型技术的成熟,为打破数据安全建设的困局提供了全新可能:

深信服数据安全平台DSP:

基于安全GPT大模型技术构建,颠覆性提升动静态数据识别、分类分级以及用数风险检出率和准确率效果,帮助用户真实判断数据安全管控优先级、降低风险事件对数据的影响和损失,让运营体系实现真正闭环,切实保护用户数据资产。

深信服通过AI技术打破“双重困境”,交出“以监促管 实用高效”的可落地数据安全建设答卷。

深信服数据安全平台DSP

智能数据识别:常态化洞见数据资产,助力数据挖掘

基于大模型技术,通过标准单节点GPU算力,每天可实现远超 2W 字段的数据识别和分类分级效果,相较人工 500 字段/天提效 40 倍以上,并且通过创新技术可在无行业数据训练情况下实现强泛化能力,实现开箱即用准确率 80% 以上。

某股份制银行实践证明,大模型技术将数据资产测绘管控的误操作率降低了 7 -8 倍,仅需 6-8 小时即可完成原本 18-20 人/天的数据标注任务。

精准风险监测:数据安全管理职责能落地,事件易闭环

在风险监测方面,大模型技术能有效解决传统风险检测技术误报高、漏报多、难定性的问题,提升风险事件告警准确率。通过大模型的关联分析、推理举证能力,风险监测及研判技术,基于宽进严出的思路,提升风险事件告警准确率达 80% 以上,远超传统平台 10%-40% 的准确率。

如某制造业企业利用大模型技术实施风险监测后,告警事件数量大幅减少,准确率从 5-10% 提升至 82%,且风险事件可解读性大幅提升。

数据流转可视:看清敏感数据真实动向,优化安全投资策略

基于流量身份化技术,能够将使用数据的过程关联到用户身份上,实现用户到业务到数据资产的过程可视,并实现基于数据类型维度的分布可视和过程可视。

如某一位员工通过哪些应用访问到全局经营数据、用数人数是否出现异常激增、是否有用数行为离群情况出现、共享接口中是否涉及重要数据类型等。

AI时代,企业如何务实推进数据安全建设?

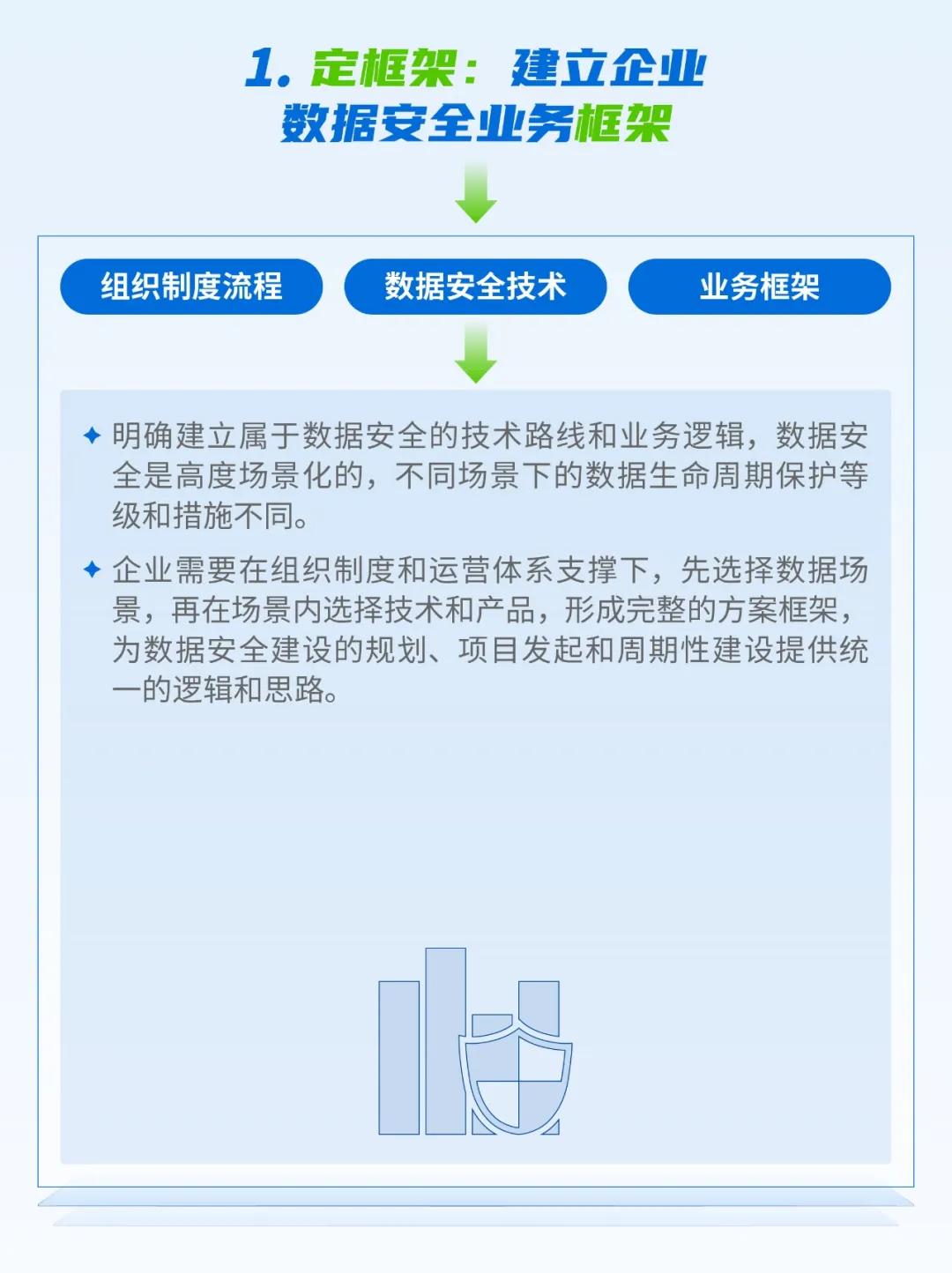

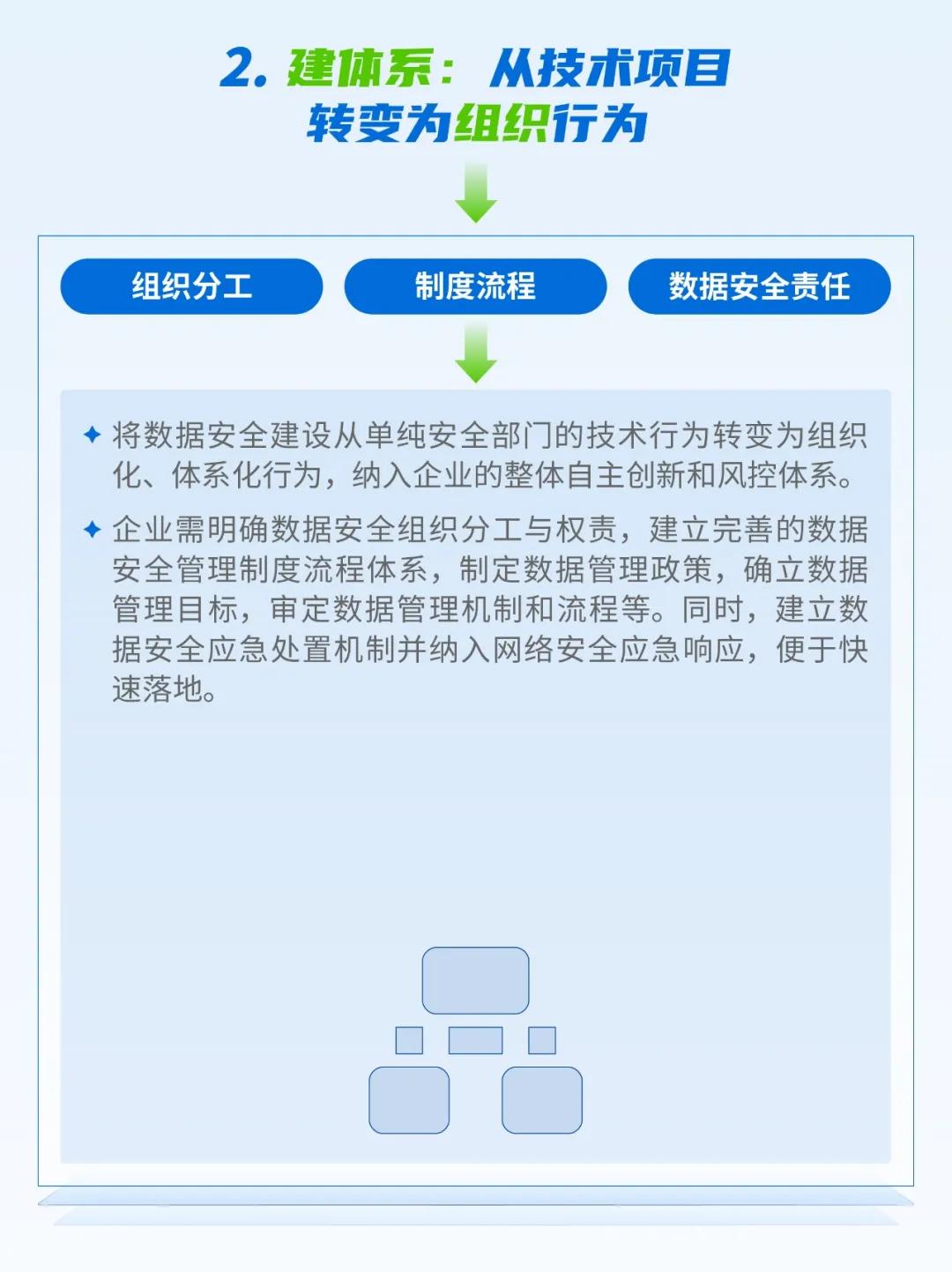

从框架搭建、体系建设、技术路线选择到ROI价值体现,让数据安全建设告别“难落地、不实用”,这里有一份体系化的数据安全建设路线指南:

1、定框架:建立企业数据安全业务框架

2、建体系:从技术项目转变为组织行为

3、确定技术路线:基于场景选择适配的技术

4、价值体现:用投资视角呈现建设成效