答案藏在 PCB 多层板的分层设计里。从百元路由器到万元服务器,从蓝牙耳机到汽车电控系统,多层板用 “立体布线” 打破空间限制,让复杂电路化繁为简。

但很多工程师调试时总犯难:为什么要分这么多层?每层到底有啥用?甚至疑惑 “自己设计的多层板,真能实现理论性能吗?”

想亲手验证分层设计的奥秘?嘉立创 PCB 多层板打样支持 4-32 层定制,还能通过官网「阻抗神器」在线模拟层叠、计算阻抗 —— 从理论到实物,帮你把 “复杂设计” 变成 “可靠产品”。今天就结合嘉立创的工艺经验,一次性讲透板层逻辑 + 避坑技巧!

一、PCB 多层板 “分层” 的核心原因:4 大刚需驱动

不是工程师 “想折腾”,而是电路需求 “逼” 出来的:

1. 高密度集成:引脚多到 “没处放”

如今芯片引脚密度爆炸(比如 BGA 封装),单 / 双面板的 “平面布线” 会导致:

● 线间距不足→信号串扰;

● 过孔扎堆→制造难度飙升;

● 外接飞线→可靠性暴跌。

多层板用 “上下层立体布线” ,把信号线分散到不同层,完美解决拥堵。

2. 高速信号:必须靠 “层” 控阻抗

高频信号(如 USB3.0、以太网)对 阻抗匹配、信号完整性 要求极高:

● 单面板的 “细导线 + 大间距”,阻抗忽高忽低→信号失真;

● 多层板通过 “信号层 + 参考地 / 电源层” ,形成稳定的 “传输线结构”,精准控制阻抗(如 50Ω、100Ω 差分对)。

3. 电磁兼容(EMC):分层是 “天然屏蔽”

电路越复杂,电磁干扰越凶:

● 多层板把 “敏感信号层” 和 “干扰源层” 用接地层隔离 ,像给信号穿 “法拉第笼”;

● 比如汽车 PCB,动力层和信号层之间夹接地层,杜绝电机干扰影响传感器。

4. 空间革命:让产品薄到 “离谱”

手机主板厚度<2mm,却要集成 CPU、射频、存储等模块:

● 多层板用 “层叠堆叠” 替代 “平面扩展”,节省 80% 以上空间;

● 对比:同功能双面板体积是多层板的 3 倍,根本塞不进手机!

二、PCB 多层板各层含义 + 作用:从信号到机械,层层拆解

很多工程师分不清 “电源层” 和 “地层”,甚至把机械层当摆设。以下是核心板层的功能 + 设计禁忌:

▶ 1. 信号层(Signal Layer):电路的 “神经网络”

(1)作用:走数据、控制、高频信号(如 SPI、HDMI);

(2)设计禁忌:

●高频线别绕远路(增加延时);

●不同电压信号别挤同一层(串扰风险);

●优先给高频信号配 “相邻地平面”(如表层信号层 + 内层接地层),增强抗干扰。

▶ 2. 电源层(Power Layer):电流的 “高速公路”

(1)作用:整层铺铜,给芯片 / 模块供电(如 3.3V、5V、12V);

(2)设计禁忌:

●别把不同电压 “混铺” 同一层(比如 5V 和 24V 共层,短路直接烧板);

●电源层和地层 “紧挨着放” ,利用 “层间电容” 滤除纹波(相当于内置滤波电容)。

▶ 3. 地层(Ground Layer):信号的 “安全网”

(1)作用:

●给信号提供 “回流路径”(电流从哪来,回哪去);

●吸收干扰,当电磁屏蔽层;

(2)设计禁忌:

●别在接地层挖 “大窟窿”(比如为了走信号线,把地平面割断,信号回流会绕远路→干扰暴增);

●高频电路优先用 “完整地平面” ,低频电路可分区接地(如模拟地、数字地分开)。

▶ 4. 机械层(Mechanical Layer):生产的 “说明书”

(1)作用:标注板框、安装孔、倒角、公差(比如螺丝孔直径、板边倒角半径);

(2)设计禁忌:

●别把机械层和丝印层 “混标”(工厂只认机械层做切割);

●重点标注 “禁布区” (比如天线附近别打孔,避免信号短路)。

▶ 5. 内层(Inner Layer):多层板的 “隐藏王牌”

(1)作用:4 层及以上 PCB 才有内层,可灵活分配为信号层、电源层或地层(比如 6 层板结构:信号层→地层→电源层→内层信号→电源层→地层);

(2)设计逻辑:把 “对干扰敏感的信号” 藏在内层,用上下接地层保护(如射频信号、高速差分对)。

▶ 6. 丝印层(Silkscreen):维修的 “地图”

(1)作用:标注元件位号、型号、极性(比如电容 “+” 极、芯片方向);

(2)设计禁忌:

●别把丝印盖在焊盘上(焊接时锡膏会糊住文字);

●字体≥1.27mm,保证工厂能清晰丝印。(个人试过把丝印字宽设 0.15mm,生产后边缘模糊;改用高精字符,同时把高度拉到 0.9mm,清晰度暴增!但要注意高精字符需在下单时单独勾选“默认按常规工艺处理”);

三、PCB 多层板设计避坑:6 个 “血的教训” 总结

很多工程师栽在 “层叠规划” 和 “层间配合” 上,以下是实战级技巧:

1. 层叠结构:先算阻抗,再定层数

●高频电路(如 100Mbps 以上),必须用 “阻抗计算工具” 模拟层叠(比如嘉立创 PCB 打样支持在线阻抗计算);

●经典 4 层板结构:信号层→地层→电源层→信号层(平衡布线和成本)。

2. 电源 + 地:“相邻层” 是绝配

● 电源层和地层 紧挨着放 ,利用层间电容滤波(效果比外接电容好 10 倍);

● 例:5V 电源层 + GND 层相邻,等效电容达 nF 级别,直接滤除高频噪声。

3. 信号层优先级:高频走内层,低频走表层

● 高频信号(如 USB3.0)→内层(上下有地平面保护,干扰少);

● 低频信号(如按键、LED)→表层(方便调试,即使干扰也不影响性能)。

4. 层数别乱加:“够用就好” 是真理

● 简单电路(如单片机控制板)→双面板足够,强行用 4 层板会导致布线太松,反而增加干扰风险(信号没地平面约束,更容易串扰)。

5. 过孔:多层板的 “隐形炸弹”

高频信号别用 “大过孔”(比如 1mm 直径),建议优先控制过孔直径 ≤0.3mm,配合盖油 / 塞孔,减少寄生电容与信号反射。小编之前设计 USB3.0 接口时,过孔直径 0.3mm 仍出现信号反射!后来发现 嘉立创干膜工艺对 “焊环” 有极限要求(最小 0.18mm),之前焊环只画 0.15mm,导致孔壁铜层不连续。调整焊环到 0.2mm 后,信号完整性才达标。

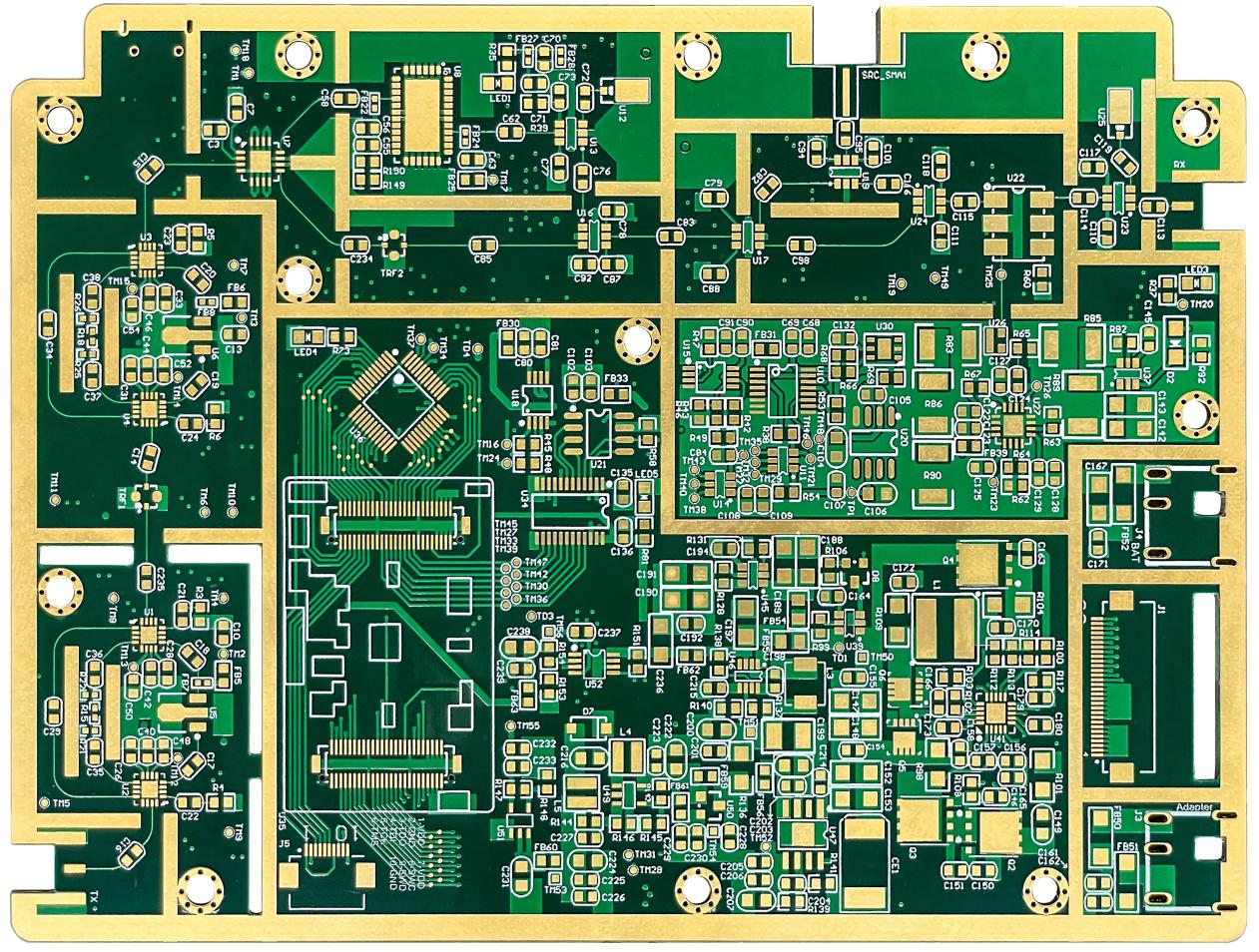

四、实战案例:从 “双面板崩溃” 到 “6 层板丝滑”

某工业控制板(电机驱动 + 传感器 + 通信模块),双面板设计时:

● 痛点:电机干扰导致传感器数据跳变,布线交叉严重,过孔扎堆;

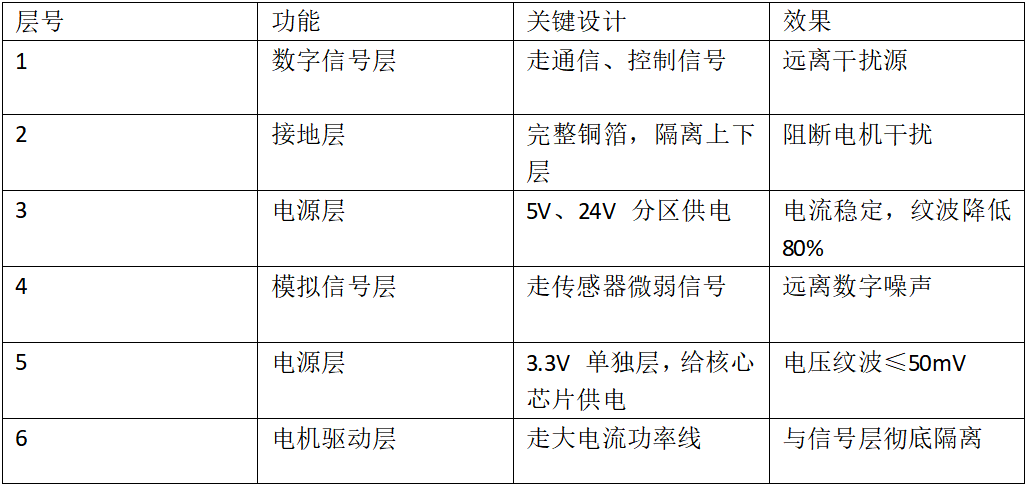

● 6 层板方案:

● 结果:EMC 测试一次性通过,布线效率提升 60%,故障率从 15% 降到 0.5%!

结语:多层板是 “性能与成本的博弈”

理解板层逻辑后,你会发现:多层板不是 “堆层数”,而是 “合理分配功能” —— 用最少的层数,解决最多的问题。下次设计时,别再为 “分层” 头大,记住:每层都有使命,组合好了就是神器!你设计过最多层的 PCB 是多少层?遇到过哪些层叠坑?评论区聊聊~